鈴木三成(すずき みつなり 1936- )について

千葉県市原市に生まれる。1955年から河村蜻山(大正から昭和にかけ活躍。帝展や日展などの審査員も務める)の北鎌倉の窯に弟子入りする。下積みの間は雑用の合間に先輩の仕事を見て学び、夜間、他に誰もいない工房で一人おさらいをする日々であったという。61年、独立し神奈川県小田原市に窯を築く。40歳頃、訪れた台湾の故宮博物院の青磁に魅了され、以降青磁の研究に没頭する。87年、中国陶器の南宋汝官窯(宮廷用の青磁窯)の青磁に比肩する技術力を認められ、第9回日本陶芸展で《青瓷壷》が文部大臣賞を受賞。88年、鈴木三成の青瓷壷は、国民栄誉賞の記念品として、横綱・千代の富士に贈呈された他、さらに92年には大英博物館にも収蔵される。ニューヨークで二人展を開催したほか、現代日本陶磁アジア巡回展に出展するなど、陶芸界の第一線で活躍。日本陶磁協会賞受賞の他、受賞歴多数。

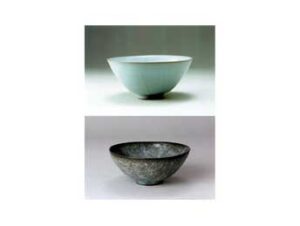

《青瓷茶盌》《米色瓷茶盌》について

端整な形態の碗の見事な発色は、幾度にも及び、繰り返された釉がけと焼成によるもの。米色瓷(磁)も青磁の一種で、焼成の違いにより発色が異なる。丸沼芸術の森では60点以上の鈴木作品を所蔵する。